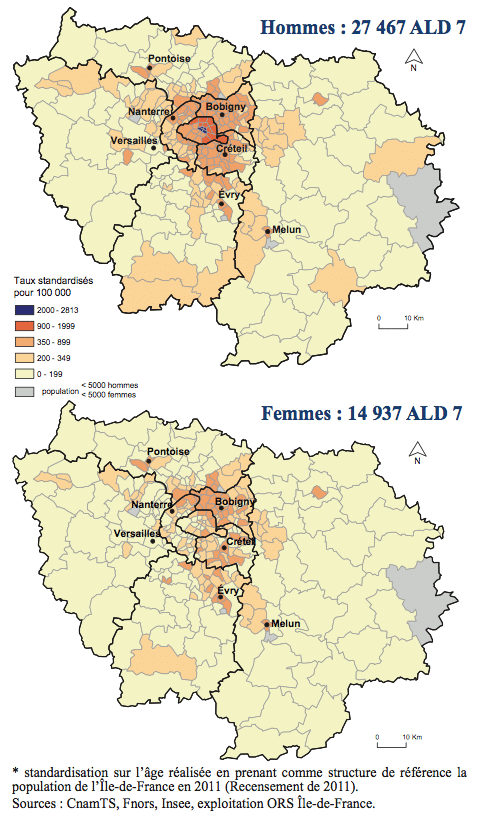

«Vers une Seine Saint Denis sans sida»: Au plus près des populations clés

La réunion de lancement de l’initiative visant à mobiliser tous les acteurs locaux autour des objectif de l’Onusida, dans l’esprit de celle menée en 2015 à Paris, a eu lieu le lundi 4 juillet, à Bobigny. Les conclusions sont attendues en novembre.