Il faisait plutôt doux ce matin à Chicago, le ciel était partiellement couvert. Les vents du nord qui soufflent généralement du lac Michigan, et nous surprennent dès le dernier bloc effacé avant un pont, étaient apaisés. Melrose Park avait sa posture d’hiver et en remontant sur Grand Avenue on tombait sur un des vaccinodromes qui ont fleuris aux États-Unis depuis la crise de la CovidCovid-19 Une maladie à coronavirus, parfois désignée covid (d'après l'acronyme anglais de coronavirus disease) est une maladie causée par un coronavirus (CoV). L'expression peut faire référence aux maladies suivantes : le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) causé par le virus SARS-CoV, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) causé par le virus MERS-CoV, la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) causée par le virus SARS-CoV-2. Où s’y déroule un essai intitulé “phase IB Plus” qui s’adresse… à 3,2 millions d’habitants de l’Illinois! Avec une priorisation dont on aurait rêvé en France si la HAS l’avait préconisée et que les doses vaccinales ne venaient pas à manquer: à la fois les populations les plus fragiles, mais aussi les “métiers essentiels” dont bien sûr les soignants. Fumer, par exemple, figure même dans la liste des sésames à l’offre vaccinale. C’est dire. Sinon le cours du blé a rebondi. Les Chicago Blackhawks ont été battus au hockey par les Tampa Bay Lightning (3-6). Voici pour le décor virtuel.

Pour le reste cette deuxième journée de la CROICROI «Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections», la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes annuelle où sont présentés les dernières et plus importantes décision scientifiques dans le champs de la recherche sur le VIH. dématérialisée préfigure une CROI qui manque de volume dans tous les sens du terme. Une CROI en 2D, assez plate donc. Seule anecdote de cette journée du 9 mars, Sharon L. Hillier, la co-chair woman de la CROI, fait des selfies et des photos de son panel sur zoom en pleine séance avec un smartphone i-tech pendant que Helen J. Abrams (Columbia University, New York) introduit la séance plénière.

Le scoop (l’unique ?) qu’on attendait est donc arrivé dans la session orale no 6 avec une salve de présentations (#121, #122, #123) sur les anticorps monoclonaux anti-Spike du SARS-CoV-2. À l’évidence se retrouve en pole position la communication orale en late-breaker de Myron Cohen (#121). Avec les résultats attendus de l’étude BLAZE-2 (rien à voir avec l’argot des années 1930) sur l’utilisation du bamlanivimab, le seul anticorps monoclonal disponible en France en RTURTU Recommandation temporaire d’utilisation. L’ANSM peut encadrer des prescriptions non conformes à l’autorisation de mise sur le marché (AMM), sous réserve : qu'il existe un besoin thérapeutique non couvert et que le rapport bénéfice/risque du médicament soit présumé favorable, notamment à partir de données scientifiques publiées d’efficacité et de tolérance. Les RTU ont une durée maximale de 3 ans renouvelable. restreinte. Des données cette fois-ci dans la prévention de l’infection à SARS-CoV-2. Un large essai de phase III, contre placeboPlacebo Substance inerte, sans activité pharmacologique, ayant la même apparence que le produit auquel on souhaite le comparer. (NDR rien à voir avec le groupe de rock alternatif formé en 1994 à Londres par Brian Molko et Stefan Olsdal.) chez les personnels et les personnes vulnérables d’établissement médicalisé (voir la note de lecture de Laurence Morand-Joubert). De quoi largement se réconcilier avec ces anticorps monoclonaux si décriés par ce temps de variants d’échappement puisque, même en monothérapie (il manque les informations concernant les variants sud-africains ou brésiliens), l’étude BLAZE-2 démontre une diminution du taux de positivité par PCRPCR "Polymerase Chain Reaction" en anglais ou réaction en chaîne par polymérase en français. Il s'agit d'une méthode de biologie moléculaire d'amplification d'ADN in vitro (concentration et amplification génique par réaction de polymérisation en chaîne), utilisée dans les tests de dépistage. une diminution de la proportion de personnes présentant une infection symptomatique et une absence totale de mortalité.

En parcourant les communications orales, le scoop, comme le Diable, peut se loger dans les détails. Ainsi, Ruian Ke (Los Alamos, États-Unis ; #125), dans une très belle présentation, a martelé que, selon lui, “l’infectiosité s’avérait sans différence significative statistique entre asymptomatiques et symptomatiques”. De quoi rebattre les cartes de la prévention COVID et de l’incitation à la vaccination.

Petit flash sur le grand moment français, en tout lien d’intérêt avec la communication, dans l’incidence de l’essai ANRS-PRÉVENIR, par Jean-Michel Molina avec près de 50 % des participants (n = 3 067) qui ont retenu le schéma à la demande mis en place dans le sillage d’Ipergay avec une incidence globale de 0,11 % personnes-année (0,04-0,23) soit 6 contaminations pour 361 infections évitées. De quoi conforter la quête d’un scaling-up de la PrEPPrEP Prophylaxie Pré-Exposition. La PrEP est une stratégie qui permet à une personne séronégative exposée au VIH d'éliminer le risque d'infection, en prenant, de manière continue ou «à la demande», un traitement anti-rétroviral à base de Truvada®. (voir l’interview du Pr Molina demain dans notre dernière édition + le zoom du jour).

Toujours dans la francophonie, il y a eu l’excellente intervention de la non moins excellente Alexandra Calmy (Université de Genève) sur les nouveaux antirétroviraux en développement. À commencer par ceux qui ont été récemment approuvés par les agences internationales du médicament: l’ibalizumab, le fostemsavir, la dapivirine, l’association cabotégravir et rilpivirine en injectable et le cas de cabotégravir par voie orale. Alexandra a passé en revue les molécules actuellement les plus avancées, notamment les nouveaux nucléosides : MK-8507, MK-8591 (islatravir), le lénacapavir, les inhibiteurs de maturation GSK’254 et GSK’937, etc.

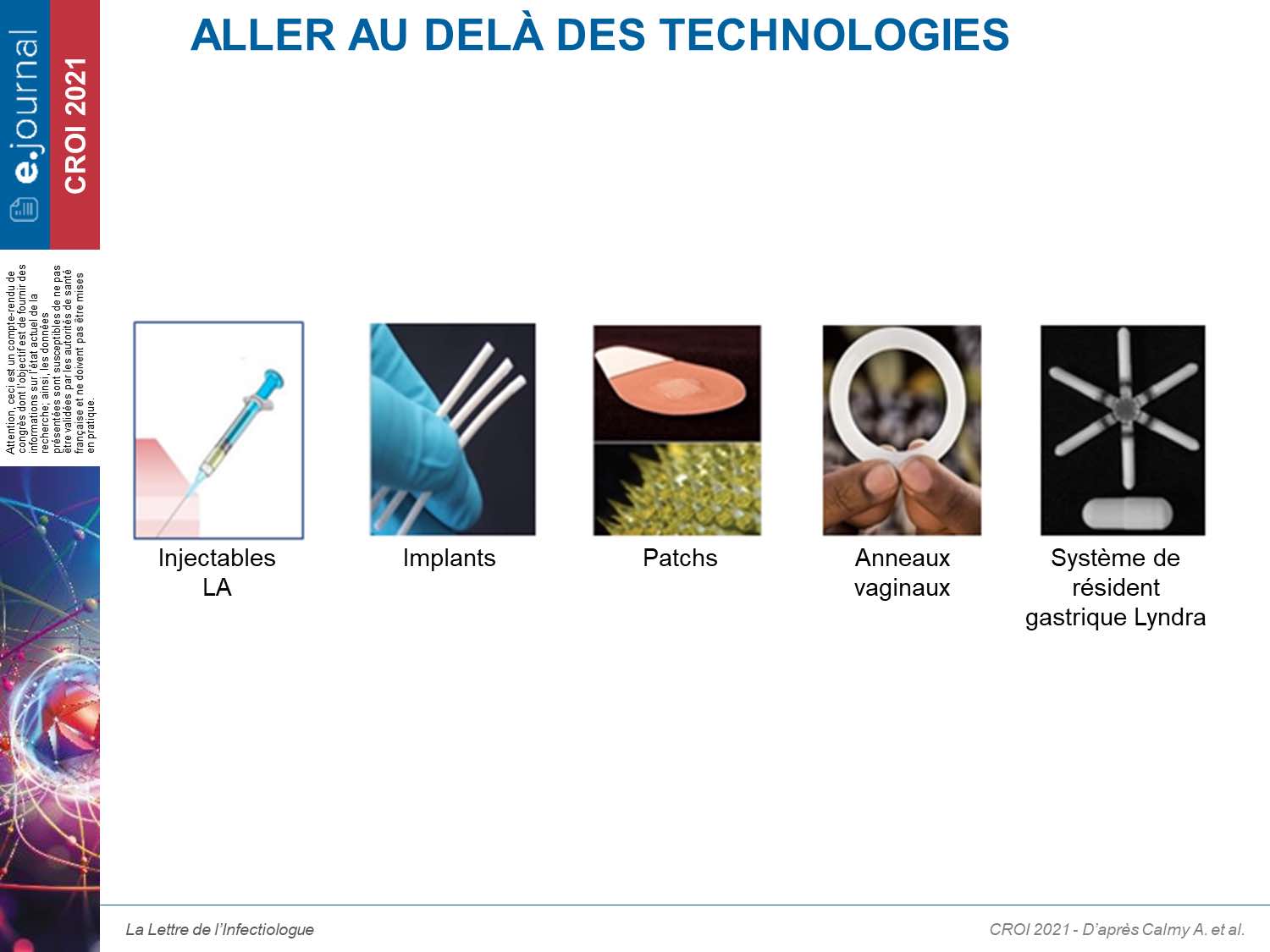

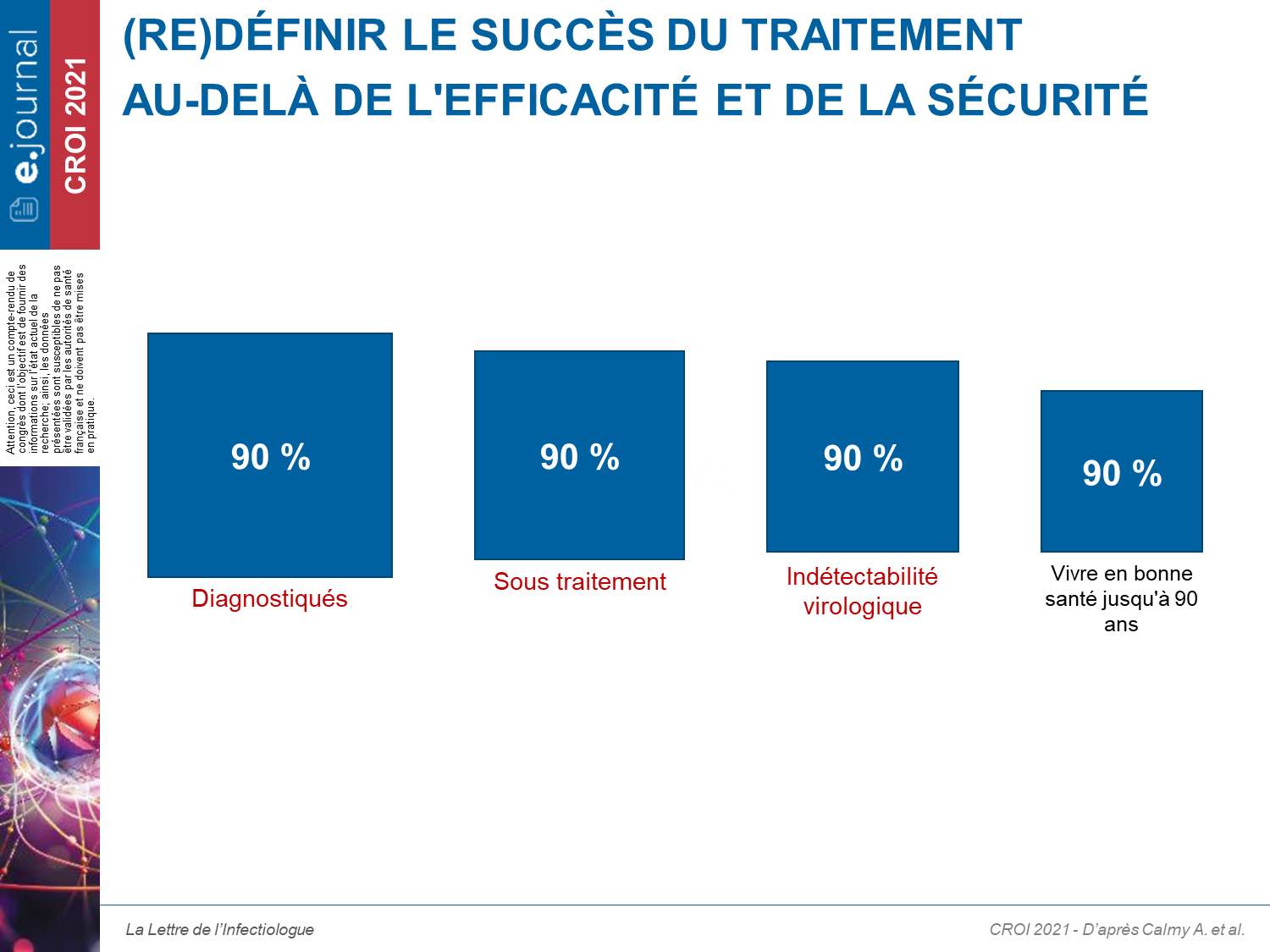

Alexandra Calmy s’est longuement arrêtée sur l’innovation en matière de long acting, que ce soit par voie orale, parentérale ou en implant. Le long acting qui intéresserait non seulement le VIHVIH Virus de l’immunodéficience humaine. En anglais : HIV (Human Immunodeficiency Virus). Isolé en 1983 à l’institut pasteur de paris; découverte récemment (2008) récompensée par le prix Nobel de médecine décerné à Luc montagnier et à Françoise Barré-Sinoussi. mais aussi l’ostéoporose, la schizophrénie, la contraception… Un autre concept sera retenu en filigrane de cette 28e CROI, l’apparition, dans les objectifs fixés par l’Organisation mondiale de la santé 90-90-90, d’un quatrième item correspondant à 90 % de qualité de vie jusqu’à l’âge de… 90 ans. Sans oublier au passage les inégalités d’accès aux essais thérapeutiques anti-VIH.

Et de rappeler que 59 % de la population des États-Unis vivant avec le VIH ne peuvent être inclus dans les essais cliniques, notamment les personnes les plus âgées, les enfants, les femmes enceintes, ceux ayant un déficit physique ou intellectuel… La mère des batailles –du VIH à la Covid-19– est bien la lutte contre les inégalités.

Cet article a été publié initialement dans le e-journal de « La Lettre de l’infectiologue » couvrant la conférence, nous le reproduisons ici avec leur aimable autorisation.