La principale barrière à la guérison du VIH reste l’intégration du génome viral. L’ADN proviral s’intègre de manière extrêmement large dans les cellules humaines, et on peut en retrouver dans de multiples organes: l’intestin, la rate, le foie, le système nerveux… Quelques guérisons ont été décrites grâce à la transplantation médullaire – au moins 7 cas à ce jour, et probablement d’autres à venir – mais cette technique est bien trop risquée, avec une mortalité de l’ordre de 20%, pour être utilisée de manière généralisée. Néanmoins, cette possibilité de guérison est un atout essentiel comme preuve du principe que la guérison du VIH peut être obtenue.

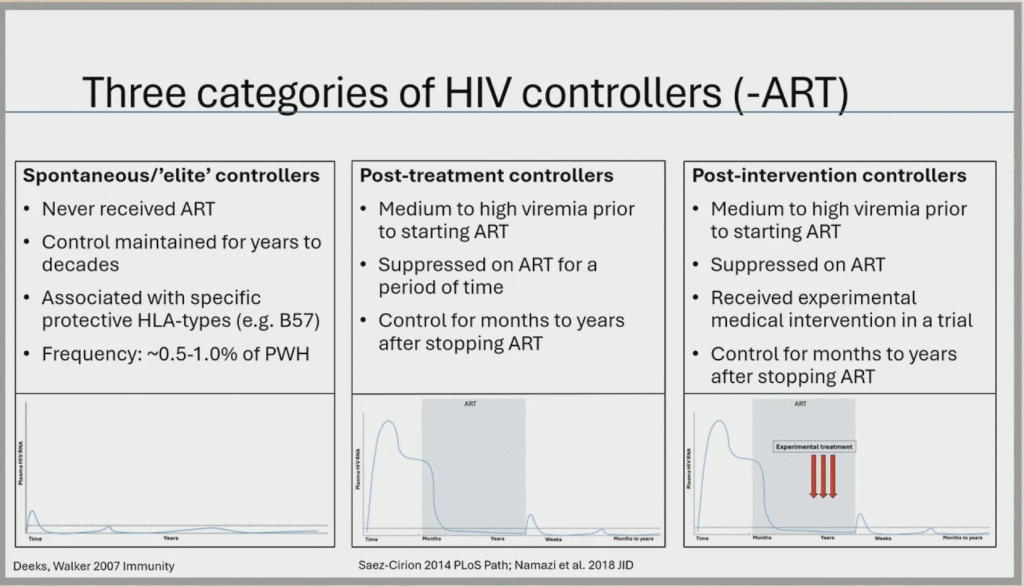

D’autres situations permettent d’approcher des phénomènes de guérison et notamment l’étude des patients «contrôleurs», que l’on peut distinguer en 3 catégories:

- Les élites contrôleurs, qui n’ont jamais reçu de traitement antirétroviral, parviennent à maintenir un contrôle de l’infection pendant des années, et représentent 0,5 à 1% de la population des personnes vivant avec le VIH. Cette situation est associée à la présence de certains typages HLA, notamment B57.

- Les contrôleurs post-traitement, qui ont eu une charge virale moyenne élevée avant le début du traitement, pour lesquels celui-ci a été arrêté pour des raisons variées et qui continuent à avoir une charge virale indétectable après l’arrêt du traitement, représentent moins de 10% des personnes après l’arrêt du traitement (Gunst et al., 2025).

- Une 3e catégorie plus récente, que l’on peut qualifier de contrôleurs post-intervention, et qui ont reçu un traitement antirétroviral efficace avec une charge virale indétectable, à qui on a ensuite proposé une intervention expérimentale (par exemple des anticorps neutralisants), et qui vont garder une charge virale indétectable après l’arrêt du traitement antirétroviral. Ils représenteraient 10 à 20% des personnes après l’intervention.

Ces 3 catégories de contrôleurs vont nous apprendre beaucoup sur les possibilités pouvant amener à une guérison du VIH.

Cibler le virus ou renforcer l’immunité

À partir de ces constats, on peut actuellement avoir 2 types d’intervention pour essayer d’obtenir une guérison: cibler le virus ou renforcer l’immunité.

Concernant le ciblage du virus, la stratégie shock and kill a été la plus utilisée jusqu’à maintenant. Elle consiste à essayer de réactiver l’ADN proviral (shock), puis à le détruire. Cependant, les produits utilisés pour tenter de réactiver la latence ne sont pas très efficaces, potentiellement toxiques, et n’ont surtout montré aucune diminution du réservoir viral jusqu’à ce jour. D’autres techniques ont également été utilisées, telles que les ciseaux ADN (CRISPR), des stratégies lock and block, et des stratégies de stimulation de l’apoptose, mais tout cela sans grand succès pour l’instant.

Concernant le ciblage de l’immunité, on retrouve comme techniques:

- Utilisation de vaccins thérapeutiques (études AELIX-02 et AELIX-03), qui montrent un effet sur les lymphocytes T, mais pas d’effet sur le rebond à l’arrêt du traitement;

- Les cytokines ou agonistes TLR, qui ne sont pas suffisants en eux-mêmes;

- Le blocage des checkpoints immunitaires, notamment avec des anti-PD1 (Budigalimab), ou par des approches combinées associant vaccins, bNAbs, antagonistes TLR-9 et de nouveau des bNAbs (essai amfAR), mais avec un effet limité en post-traitement (1/10 des patients gardent une charge virale indétectable).

Une des questions posées actuellement est de savoir si les anticorps neutralisants à large spectre peuvent faire mieux que les antirétroviraux en termes de contrôle de la charge virale à long terme. En effet, après l’utilisation de ces produits, on observe une augmentation de la réponse neutralisante, une augmentation de la réponse Gag-spécifique et une diminution des réservoirs de provirus intacts. Dans certains cas, des virus résistants aux anticorps émergeront, ce qui entraîne un échec systématique.

Les 3 mécanismes évoqués pour cette efficacité post-traitement avec les anticorps neutralisants à large spectre sont l’amélioration de la réponse IgG qui est observée, une réponse CD4 TH1, et une réponse dépolie fonctionnelle améliorée.

L’orateur envisage les futures recherches centrées sur:

- la réduction ou la limitation de la taille du réservoir;

- l’induction d’un contrôle virologique, notamment à travers une amélioration des anticorps neutralisants à large spectre et la combinaison de différentes approches, comme cela a pu être fait dans l’essai UCSF/amfAR (anti-rétroviraux, puis vaccin, puis anticorps neutralisants, puis inhibiteur TLR-9a, puis anticorps neutralisants de nouveau);

- le maintien d’un niveau élevé d’anticorps neutralisants et une réponse cellulaire T spécifique du VIH.

Cet article a été précédemment publié sur le site du COREVIH Bretagne à l’occasion de la CROI 2025. Nous le reproduisons ici avec l’aimable autorisation de l’auteur.