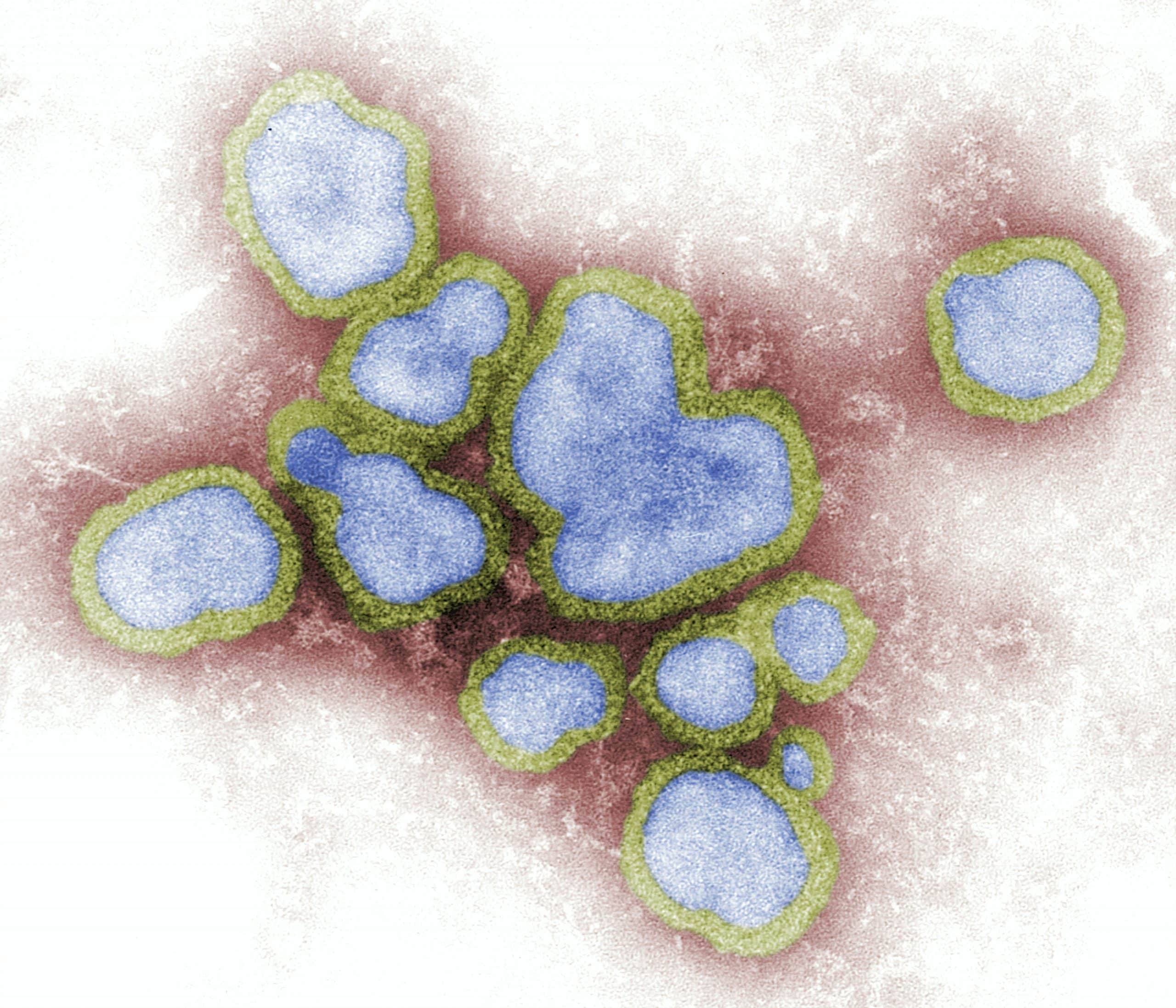

Début février, la France se félicitait d’être indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP, voir notre fiche). Si la situation n’est pas épidémique comme sur le continent américain, et alors que les élevages français vaccinent leurs élevages, la Direction générale de la santé appelait néanmoins le 6 février dernier à renforcer la vigilance dans un DGS-Urgent : « La large circulation mondiale depuis quelques années du virus IAHP HN chez les oiseaux sauvages et captifs, puis chez de nombreuses espèces de mammifères carnivores et marins et chez des bovins fait craindre une possible adaptation du virus à l’homme», pouvait-on lire.

Nouvelles recommandations

Dans un nouveau DGS-Urgent publié le 24 février, la DGS précise :

- la définition des expositions à risque – contact direct avec un animal confirmé ou fortement suspecté d’infection par un virus influenza aviaire ou porcin, ou avec un environnement contaminé, ou avec un cas humain confirmé.

- la nécessité pour le clinicien d’indiquer de façon explicite sur l’ordonnance la suspicion de grippe zoonotique et de remplir la fiche de renseignements pour le laboratoire de biologie médicale ;

- le critère virologique pour le classement en cas probable.

Les messages clés sont inchangés : la principale recommandation reste d’«interroger tout patient avec syndrome grippal sur la notion d’exposition à des animaux, notamment les volailles et les porcs, mais aussi d’autres mammifères».

En cas de suspicion de grippe zoonotique, le patient doit se voir prescrire « sans délai » une recherche de grippe par RT-PCR (Reverse Transcriptase PCRPCR "Polymerase Chain Reaction" en anglais ou réaction en chaîne par polymérase en français. Il s'agit d'une méthode de biologie moléculaire d'amplification d'ADN in vitro (concentration et amplification génique par réaction de polymérisation en chaîne), utilisée dans les tests de dépistage. ) sur un prélèvement nasopharyngé, et en cas de symptômes oculaires, un prélèvement conjonctival. Cette RT-PCR doit «obligatoirement cibler le type (A et B) et le sous-type grippal saisonnier (H1 et H3)». Si le sous-typage n’est pas possible dans un laboratoire de proximité, le prélèvement doit être envoyé au centre national de référence des virus des infections respiratoires (CNR VIR) «pour caractérisation virologique et séquençage».

L’épidémie américaine progresse

Aux États-Unis, l’inquiétude est de mise face au contexte épidémique : un premier mort a été recensé en Louisiane en janvier 2025 (lire notre article). L’homme était atteint par la souche D1.1 qui a été retrouvée depuis chez des hommes et des bovins au Nevada. Cette souche présente une modification génétique qui pourrait l’aider à se transmettre plus facilement chez les mammifères, y compris les humains.

Un reportage de CBS, diffusé début février, fait état de 148 millions d’oiseaux et de volailles morts ou abattus depuis 2022 aux États-Unis. Le virus s’est étendu dans tout le pays et propagé aux mammifères, notamment domestiques, aux bovins et parfois à des chats. La population humaine est aussi concernée avec 67 cas en 2024.