Alors que le Conseil national du sidaSida Syndrome d’immunodéficience acquise. En anglais, AIDS, acquired immuno-deficiency syndrome. (CNS) appelle à «produire des données épidémiologiques robustes et actualisées», Santé publique France produit des estimations sur des données non exhaustives: 57 % d’exhaustivité quant à la déclaration obligatoire (DO) en 2022 (77 % à l’hôpital et 27 % en ville) obligeant à apporter des méthodes de correction. D’après Françoise Cazein, épidémiologiste à SPF, cette différence entre la ville et l’hôpital s’est accentuée avec le CovidCovid-19 Une maladie à coronavirus, parfois désignée covid (d'après l'acronyme anglais de coronavirus disease) est une maladie causée par un coronavirus (CoV). L'expression peut faire référence aux maladies suivantes : le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) causé par le virus SARS-CoV, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) causé par le virus MERS-CoV, la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) causée par le virus SARS-CoV-2. Les données de DO sont complétées par celles du SNDS (système national des données de santé), qui permet d’obtenir le nombre de sérologies remboursées et réalisées par les laboratoires publics et privés, et par celles de la CNAM (dispositif VIHVIH Virus de l’immunodéficience humaine. En anglais : HIV (Human Immunodeficiency Virus). Isolé en 1983 à l’institut pasteur de paris; découverte récemment (2008) récompensée par le prix Nobel de médecine décerné à Luc montagnier et à Françoise Barré-Sinoussi. Test depuis janvier 2022).

Santé publique France affirme être consciente des difficultés à réaliser une surveillance exhaustive et précise de l’évolution de l’épidémie avec son hétérogénéité populationnelle et géographique et a entrepris un certain nombre de travaux méthodologiques pour améliorer les données. Ainsi, pour renforcer la surveillance, une réflexion a été engagée en lien avec l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), et les recommandations du CNSCNS Le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) est une commission consultative indépendante composée de 26 membres, qui émet des Avis et des recommandations sur les questions posées à la société par ces épidémies. Il est consulté sur les programmes et plans de santé établis par les pouvoirs publics. Ses travaux sont adressés aux pouvoirs publics et à l’ensemble des acteurs concernés. Le Conseil participe à la réflexion sur les politiques publiques et œuvre au respect des principes éthiques fondamentaux et des droits des personnes. devraient être prises en compte, a précisé Françoise Cazein.

Baisse des découvertes de séropositivité

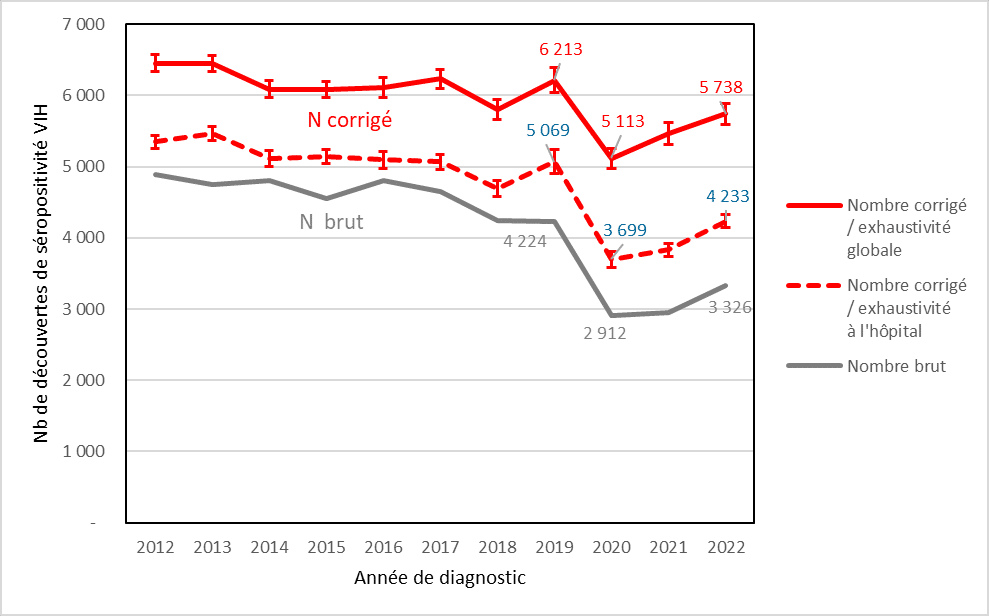

Le nombre de découvertes de séropositivité est estimé entre 4 233 [IC95% : 4 139-4 326] (estimation « basse ») et 5 738 [IC95% : 5 588-5 888] (estimation «haute») à partir de 3 326 découvertes de séropositivité en 2022 déclarées au 30 juin 2023 (nombre brut). Entre 2012 et 2022, le nombre de découvertes de séropositivité a diminué de 11% selon les estimations «hautes» et de 21% selon les estimations «basses».

Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 2022, 54 % sont des hétérosexuel.le.s (38% né.e.s à l’étranger et 16% né.e.s en France), 41 % sont des HSHHSH Homme ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. (27 % nés en France et 14 % nés à l’étranger), 2 % des personnes trans contaminées par rapports sexuels et 1 % des usagers de drogues injectables (UDI). Moins de 1 % sont des enfants de moins de 15 ans, principalement contaminés par transmission materno-foetale.

Un effet PrEPPrEP Prophylaxie Pré-Exposition. La PrEP est une stratégie qui permet à une personne séronégative exposée au VIH d'éliminer le risque d'infection, en prenant, de manière continue ou «à la demande», un traitement anti-rétroviral à base de Truvada®.

Les évolutions à la baisse sont contrastées en fonction des populations : le nombre de découvertes de séropositivité continue à baisser chez les HSH nés en France, qui représentent 27 % des découvertes de séropositivité en 2022, probablement en raison de leur croissante adoption de la PrEP, ose SPF. À l’inverse, le nombre de découvertes continue à augmenter chez les HSH nés à l’étranger et aurait même triplé sur la période 2012-2022.

Plus de la moitié des découvertes en 2022 ont concerné des personnes nées à l’étranger, qu’elles aient été infectées par rapports hétérosexuels ou par rapports sexuels entre hommes, d’où «l’importance de garantir à cette population un accès aux soins et d’intensifier les actions de prévention à leur égard», rappelle SPF alors que la loi Immigration votée par le Sénat mi-novembre restreint l’aide médicale d’État. Les débats autour de la loi vont reprendre le 11 décembre.

La part des découvertes à un stade tardif reste élevée : en 2022, 43% des infections à VIH ont été découvertes à un stade tardif de l’infection (28 % au stade avancé de l’infection, <200 CD4 ou sida). Ces proportions ne diminuent pas depuis plusieurs années. Enfin, l’épidémie affecte différemment le territoire : l’épidémie à VIH reste forte dans les régions d’Outre-mer, et notamment en Guyane. En métropole, le taux le plus élevé est observé en Île-de-France, avec un gradient du centre vers les départements des couronnes franciliennes.