Dermanyssus Gallinea

Le premier cas présenté par Jacques Sevestre (IHUMI de Marseille, institut bien connu depuis le covid-19Covid-19 Une maladie à coronavirus, parfois désignée covid (d'après l'acronyme anglais de coronavirus disease) est une maladie causée par un coronavirus (CoV). L'expression peut faire référence aux maladies suivantes : le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) causé par le virus SARS-CoV, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) causé par le virus MERS-CoV, la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) causée par le virus SARS-CoV-2. et ses travaux sur l’hydroxychloroquine…) est celui d’une femme de 78 ans qui présente une éruption urticarienne très prurigineuse notamment la nuit et le matin, qui avait débuté 3 jours auparavant. Dans ses antécédents, un pemphigus contrôlé par 5 mg/j de prednisone, un récent voyage à Punta Cana (République dominicaine), retour 5 jours avant. À l’examen, rash maculo-papuleux modéré avec lésions de grattage, au niveau du torse, de la taille, des épaules et des hanches. La patiente habite au 3e étage d’une maison d’Aix-en-Provence, n’a pas d’animal domestique, n’a pris aucun nouveau traitement, n’utilise pas de cosmétiques ni de détergents.

Le diagnostic de gale n’est pas retenu devant la topographie des lésions et l’absence de contact. Les punaises de lits non plus, car il y a une atteinte de zones couvertes par les vêtements. Dans son mode de vie, rien de particulier, elle regarde la télévision, joue au Sudoku, fait des balades, et… elle nourrit des pigeons sur son balcon. L’équipe, ce qui est très inhabituel en France, se rend au domicile de la patiente pour une enquête entomologique. Sur la couverture de lit, on aperçoit un minuscule pou brun rougeâtre qui s’enfuit. En inspectant le balcon, sur le pot de fleurs, une multitude de petits acariens grouillent sur le bord du pot, à peine visible à l’œil nu. Il s’agit de Dermanyssus Gallinea, un arthropode acarien hématophage qui se nourrit du sang des oiseaux ; leur corps blanc-grisâtre devient brun-rougeâtre après leur repas. Ils peuvent piquer les mammifères, mais ne s’y incrustent pas.

Après enlèvement des pots du balcon, lavage des draps à 60° des linges et traitement des tapis à la vapeur, un insecticide (pyréthrinoïde) est pulvérisé sur le balcon et les fenêtres. Sous antihistaminiques, la patiente guérit rapidement.

Dermanyssus est bien connu des éleveurs de poules ou de pigeons. D’après Jacques Sevestre, il n’est pas un vecteur pour d’autres pathogènes. Les rashs dus à Dermanyssus Gallinea ne sont pas exceptionnels, souvent diagnostiqués gale ou attribués aux punaises de lits, c’est l’enquête entomologique qui permet le diagnostic.

J’ai moi-même une histoire avec Dermanyssus Gallinea. Mon fils qui vit à la campagne élève quelques poules. Un soir, je vais chercher des œufs dans le poulailler et les rapporte à la maison. À peine arrivé dans la maison qui est à 50 mètres du poulailler, je ressens des fourmillements intenses et une sensation prurigineuse sur le visage, le cou et le cuir chevelu. Sur moi, je ne vois rien. Je deviens hystérique, et me gratte partout. Je prends une douche, qui calme un peu les démangeaisons, mais incomplètement. En regardant très attentivement dans le miroir avec une loupe de dermatologue, au niveau d’un fourmillement, j’aperçois un minuscule point noir qui bouge ! Le lendemain, mon fils m’apprend qu’il y a des poux rouges dans le poulailler. Les poules n’y entrent plus, elles dorment dehors, elles mangent peu, maigrissent et s’affaiblissent (elles deviennent anémiques). En examinant les poules, il est facile de voir les poux rouges, gorgés du sang des gallinacés.

Les insecticides les plus fréquemment utilisés par les éleveurs sont : le vinaigre blanc qui repousse les acariens, la terre de diatomée, pulvérisée dans le poulailler et sur les poules. On peut aussi essayer une arme biologique et lâcher un autre acarien, Androlis, qui se nourrit des poux rouges et ne s’attaque pas aux poules. Un acaricide et insecticide, Exzolt (fluralaner) très efficace, peut être prescrit par les vétérinaires. Il est mélangé à l’eau bue par les oiseaux, parfois, il est aussi pulvérisé dans les poulaillers.

Myiases

La deuxième présentation par Robert Johnson (Université d’Alabama, Birmingham et Institut de médecine tropicale Alexander von Humboldt, Lima, Pérou) concernait une femme péruvienne de 77 ans, qui se plaint de douleurs pelviennes et génitales associées à des saignements vaginaux et une dysurie. Elle dit avoir vu des vers sortant de son vagin et a appliqué une pâte au basilic (méthode traditionnelle contre les myiases). Dans ses antécédents, diabète type 2, hypertension artérielle, prolapsus utérin depuis vingt ans. Vit en famille à Lima, pas de voyages. L’examen clinique, normal par ailleurs, retrouve un nid de larves de 3X4 cm au niveau du prolapsus.

Le bilan biologique est normal sauf E. Coli à l’ECBU. Elle a été traitée avec succès par une association metronidazol/ciprofloxacin + ivermectine par voie orale. Les larves ont été retirées mécaniquement.

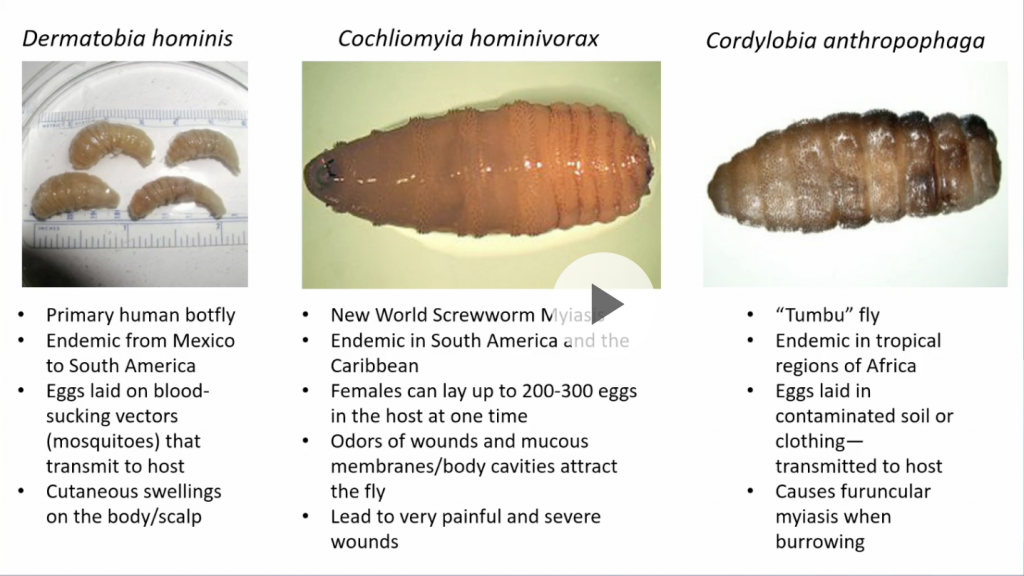

Les myiases sont dues à une infestation par les larves de différentes espèces d’arthropodes de l’ordre des diptères. Les larves infectent différents tissus de l’hôte, d’où diverses présentations cliniques en fonction de l’espèce de mouche impliquée. Fréquentes en zones tropicales, elles se rencontrent en Europe chez des personnes de retour de ces pays tropicaux. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, la mouche Dermatobia s’attaque aux primates (dont l’homme) donnant des furonculoses. En Guyane, on appelle sa larve «ver macaque».

Une autre myiase est causée par Cochliomyia hominivorax1, appelée aussi lucilie bouchère ou communément mouche à viande ou mouche de Libye, qui s’accompagne de fièvre, de prurit, d’adénopathie, de la sensation des mouvements de la larve sous la peau et parfois d’intenses douleurs. Les œufs sont pondus dans des plaies ouvertes ou des orifices naturels du corps (nez, oreilles). Elle est favorisée par une mauvaise hygiène ou par des blessures. La larve se nourrit exclusivement de tissus vivants. Les myases génitales comme celle qui vient d’être décrite sont rares, mais probablement sous-déclarées, elles surviennent chez des sujets en situation de précarité, et de faible accès aux soins. Elles peuvent se compliquer d’infections (mortalité 5%).

Neurognathostomiasis

La troisième observation est thaïlandaise, est présentée par Chatrawe Norsungnern (Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok).

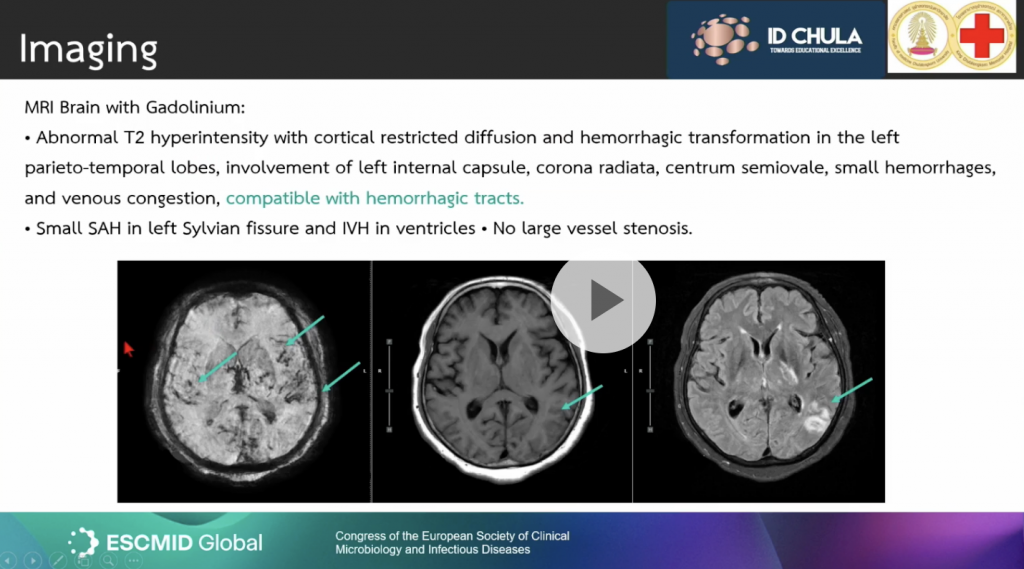

C’est une femme de 67 ans, Laotienne vivant à Bangkok, sans antécédents particuliers. Notion d’ingestion de grenouilles, de serpents, crus ou peu cuits et de rats. Elle souffre de céphalée temporale gauche, accompagnée de nausées et de vomissements depuis une semaine et qui s’aggrave. Pas de fièvre. À son admission, un scanner cérébral retrouve une zone d’hypodensité temporo-occipitale gauche. Le diagnostic d’accident ischémique subaigu est porté et la patiente repart chez elle avec un rendez-vous d’IRM. Dans les jours qui suivent, son état s’aggrave, les céphalées sont plus intenses, elle devient somnolente, et sa famille la ramène aux urgences. Outre la somnolence, l’examen retrouve une raideur de la nuque. La numération montre une hyperéosinophilie à 18% (1140/mm²). L’IRM montre des signes d’hémorragie cérébrale dans le lobe pariéto-temporal gauche. La ponction lombaire réalisée en raison des signes méningés retrouve un liquide xanthochromique, cellulaire (2649/mm²) polynucléaires et éosinophiles. Et un immunoblot positif dans le sérum et le LCR pour Gnathostoma. Le diagnostic de Neurognathostomiasis (Gnathostoma spinigerum) est porté et la patiente est traitée par albendazole 400mg/j pendant 21 jours + dexamethasone IV. Les signes cliniques et radiologiques vont s’améliorer progressivement dans les semaines qui suivent.

Gnathostoma est un parasite qui touche les petits carnivores comme le chat ou le chien, plus rarement l’homme, en Asie du Sud-Est. Elle est principalement transmise par la consommation de poissons d’eaux douces insuffisamment cuits. Quelques jours après l’ingestion, la larve migre dans la cavité abdominale, entraînant douleurs épigastriques, perte d’appétit, vomissement, parfois fièvre. Ensuite, elle peut migrer dans les tissus sous-cutanés, le plus souvent au niveau de l’abdomen, causant douleurs, prurit et œdème localisé. Après quelque semaines, le parasite se déplace et les symptômes apparaissent à un autre endroit. Il peut s’installer dans les viscères, le rein, le cerveau, les yeux en fonction du site de migration.

- Elle a été décrite en 1857 par Jean-Charles Coquerel (d’où son nom), dans les plaies des bagnards de l’île du Diable, en Guyane. En utilisant la technique des mâles stériles, les États-Unis ont officiellement éradiqué la Lucilie bouchère en 1982. Il en a été de même dans plusieurs États d’Amérique du Sud dans les années 1990, des campagnes sont en cours au Nicaragua, au Costa Rica et au Mexique. Fin novembre 2024, les États-Unis interdisent toute importation de bétail du Mexique, à la suite de la découverte d’un bovin infecté. ↩︎