Le programme PEPFAR, pilier essentiel de la lutte mondiale contre le VIHVIH Virus de l’immunodéficience humaine. En anglais : HIV (Human Immunodeficiency Virus). Isolé en 1983 à l’institut pasteur de paris; découverte récemment (2008) récompensée par le prix Nobel de médecine décerné à Luc montagnier et à Françoise Barré-Sinoussi. depuis sa création, est aujourd’hui dans une situation précaire. Comme l’a souligné David Paltiel (Yale School of Public Health), la réautorisation générale du programme – qui était suspendu – par le Congrès américain a expiré le 28 mars 2025. Bien que les opérations puissent théoriquement continuer tant que le Congrès allouera des fonds, l’incertitude a déjà poussé de nombreux partenaires à envisager la fermeture de leurs activités.

Romain Silhol (Imperial College London, HPTN Modelling Centre) a complété cette analyse en soulignant que les acteurs de terrain reçoivent des informations contradictoires presque chaque semaine, avec des directives suivies de contre-directives, générant ainsi une grande confusion. Ainsi, toutes les dépenses actuellement engagées sont considérées comme risquées, les partenaires n’étant pas certains de pouvoir être remboursés. Et même dans le cas où les financements reprendraient, tous les projets liés aux populations les plus vulnérables, à la diversité et à l’inclusion semblent définitivement condamnés…

Face à cette incertitude, il est essentiel d’essayer de mesurer les conséquences de ces décisions politiques, en particulier en Afrique.

Les conséquences en Afrique du Sud

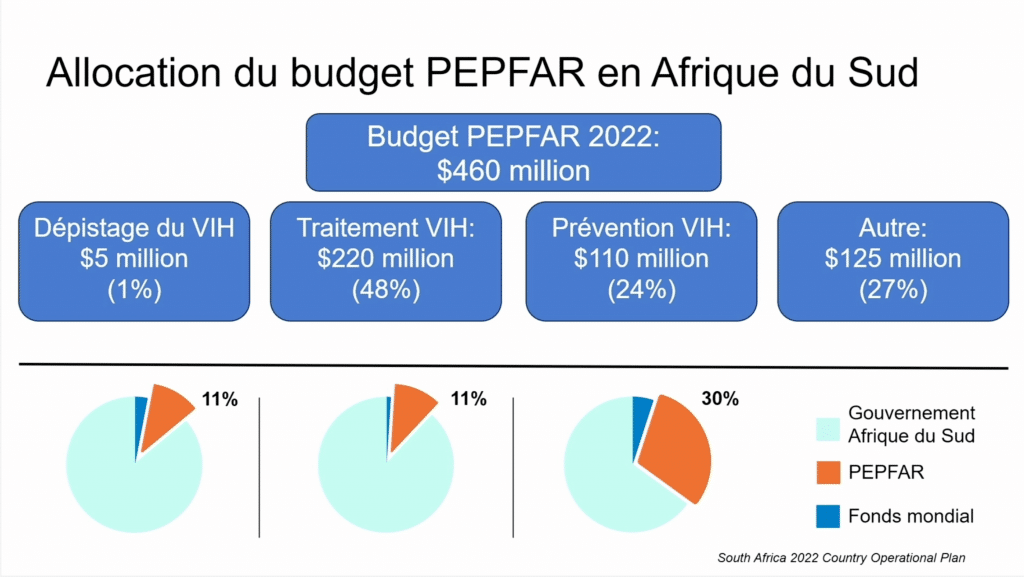

David Paltiel a rappelé les données glaçantes de l’étude signée Gandhi et al., publiée dans Annals of Internal Medicine, dont nous avons déjà parlé sur ce site. Cette modélisation étudie les impacts cliniques et économiques d’une réduction du financement du PEPFAR en Afrique du Sud. Le pays abrite la plus grosse épidémie de VIH au monde et consacre 2,6 milliards de dollars par an à la lutte contre la pandémie. Environ 20% (460 millions de dollars) proviennent du PEPFAR.

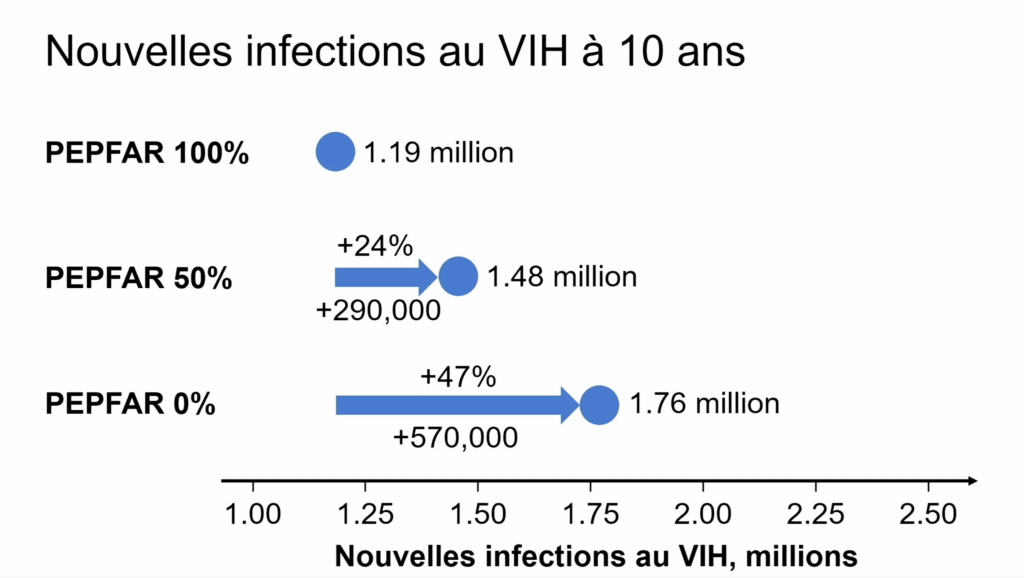

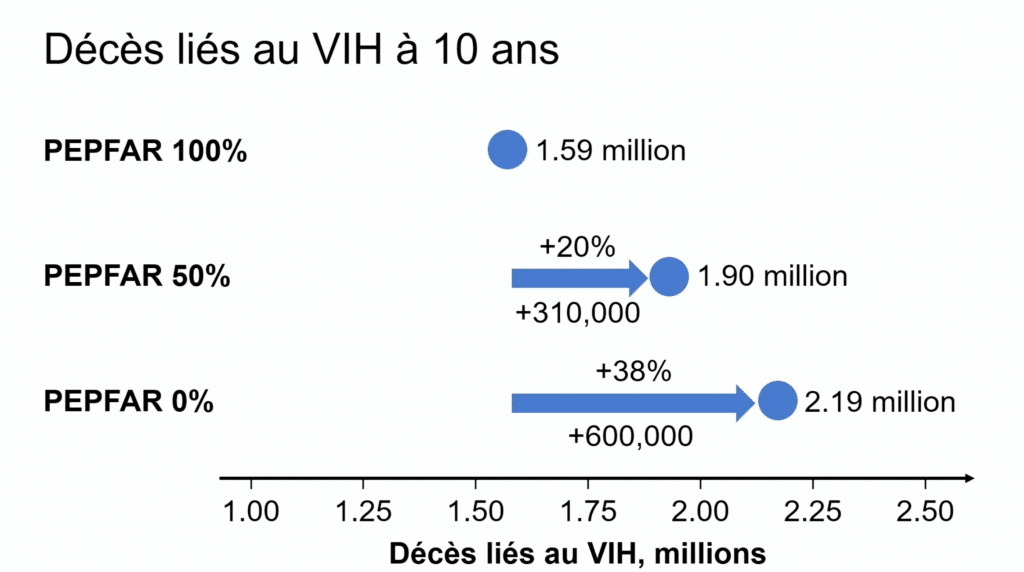

À l’aide d’un modèle de micro-simulation, les chercheurs ont étudié trois scénarios de financement – le maintien à 100% (statu quo), la réduction à 50% et l’élimination complète du programme à partir de 2024 – et obtiennent des résultats glaçants :

1) Pour les nouvelles infections

- Avec un financement maintenu à 100% : projection de 1 million de nouvelles infections sur 10 ans

- Avec un financement réduit à 50% : 300 000 infections supplémentaires

- Avec une élimination du financement : 600 000 infections supplémentaires

2) Pour la mortalité

- Avec un financement maintenu à 100% : projection de 1,6 million de décès liés au VIH sur 10 ans

- Avec un financement réduit à 50% : 300 000 décès supplémentaires

- Avec une élimination du financement : 600 000 décès supplémentaires

Les conséquences en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal

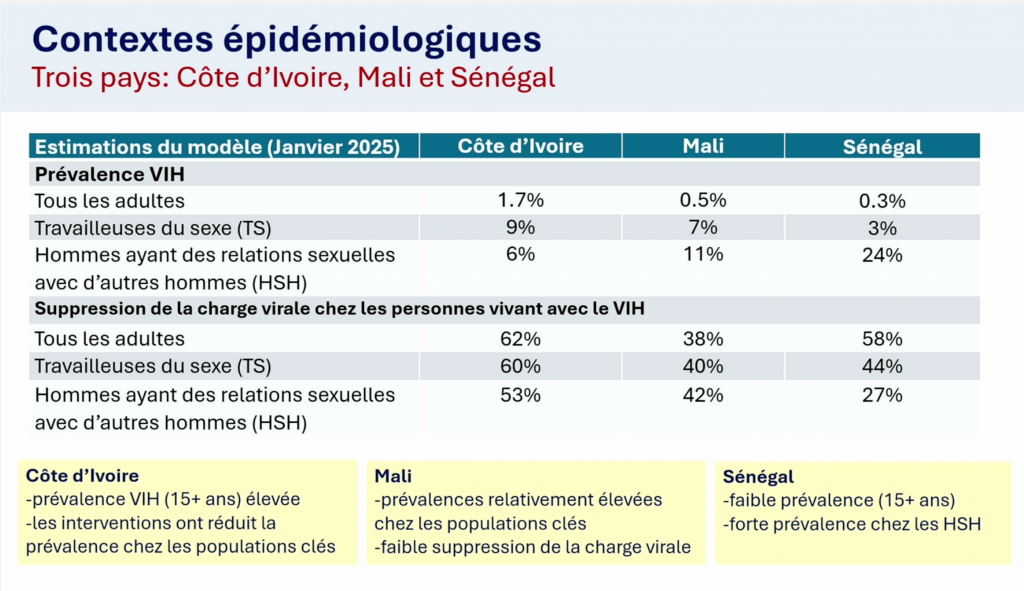

Romain Silhol et son équipe ont, eux, utilisé un modèle mathématique pour estimer l’impact d’un retrait du PEPFAR en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal.

Le modèle est stratifié par âge et par groupe à risque, prenant en compte l’histoire naturelle du VIH, la prévention et la cascade de traitement.

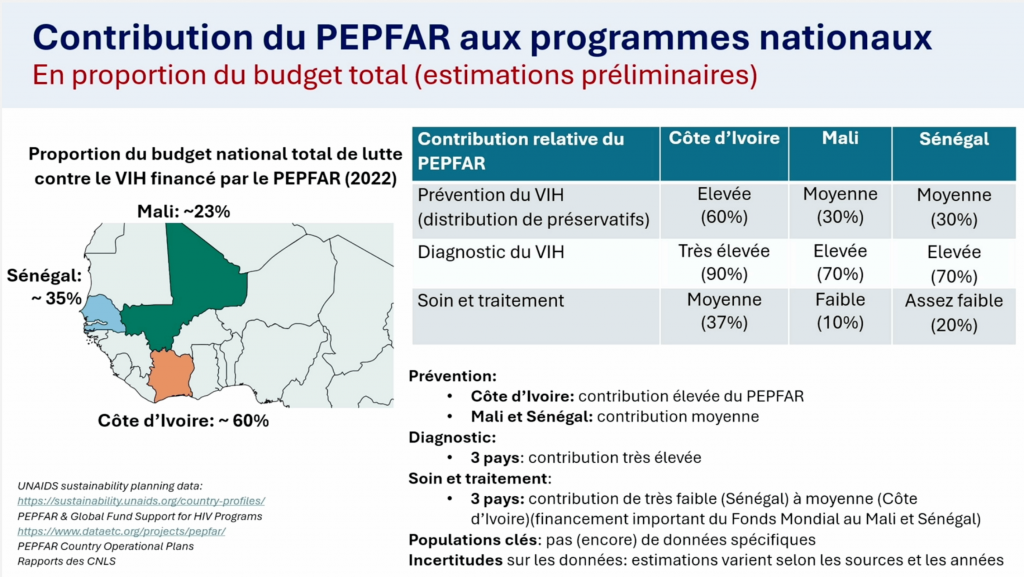

La contribution du PEPFAR varie significativement entre ces pays :

- Côte d’Ivoire : environ 60% du budget national de lutte contre le VIH

- Mali : environ 23%

- Sénégal : environ 35%

Plus spécifiquement, le PEPFAR contribue à 30-60% de la prévention du VIH dans ces pays, fortement au diagnostic (surtout en Côte d’Ivoire), et à environ 40% des soins et traitements en Côte d’Ivoire, avec une participation moindre au Mali et au Sénégal où le Fonds mondial est très impliqué.

L’équipe a modélisé plusieurs scénarios :

- Maintien du PEPFAR (pour la comparaison)

- Retrait total du PEPFAR

- Pause de trois mois suivie d’une reprise progressive d’un an

- Pause suivie d’une reprise progressive uniquement des services de traitement

- Pause suivie d’une reprise de tous les services sauf ceux destinés aux travailleurs du sexe et aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes

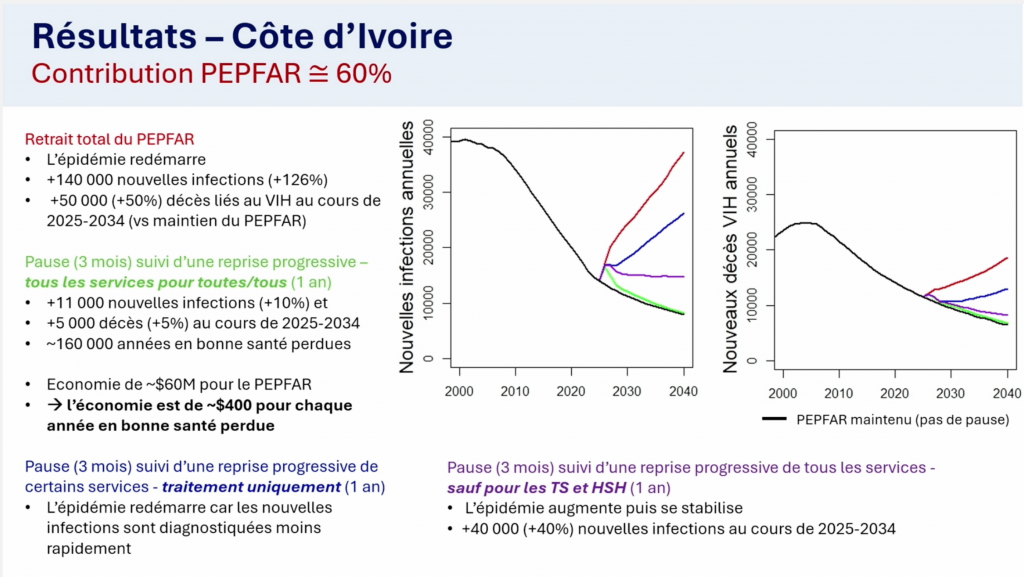

Les résultats préliminaires présentés pour la Côte d’Ivoire sont dramatiques : dans un scénario de retrait total du PEPFAR, l’épidémie redémarrerait rapidement avec 140 000 nouvelles infections et 50 000 décès liés au VIH supplémentaires au cours des 10 prochaines années, comparé à une situation de maintien du PEPFAR.

Même une courte pause de trois mois suivie d’une reprise progressive d’un an pour tous les services serait associée à 11 000 nouvelles infections et 5000 décès additionnels, correspondant à environ 160 000 années en bonne santé perdues.

Une reprise uniquement des services de traitement limiterait temporairement les dégâts, mais l’épidémie reprendrait rapidement, faute de diagnostic des nouvelles infections. Si les services pour les populations clés – travailleuses et travailleurs du sexe et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) – n’étaient pas repris, l’épidémie se stabiliserait avec environ 40 000 nouvelles infections supplémentaires sur 10 ans.

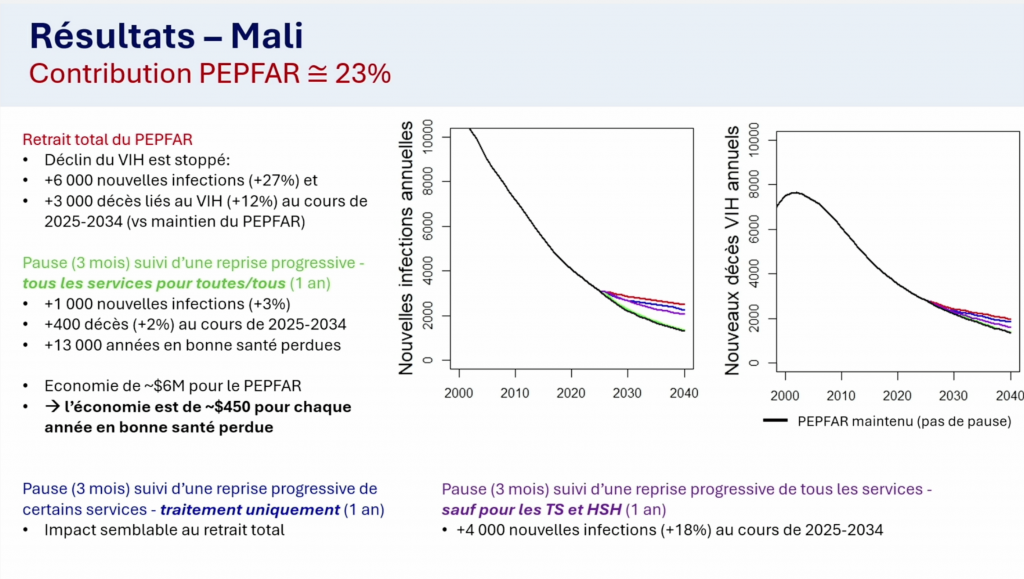

Au Mali, où la contribution du PEPFAR est plus faible (23%) mais où la couverture des traitements est également plus basse, un retrait total stopperait complètement le déclin épidémique, causant 6 000 nouvelles infections et 3000 décès supplémentaires sur 10 ans.

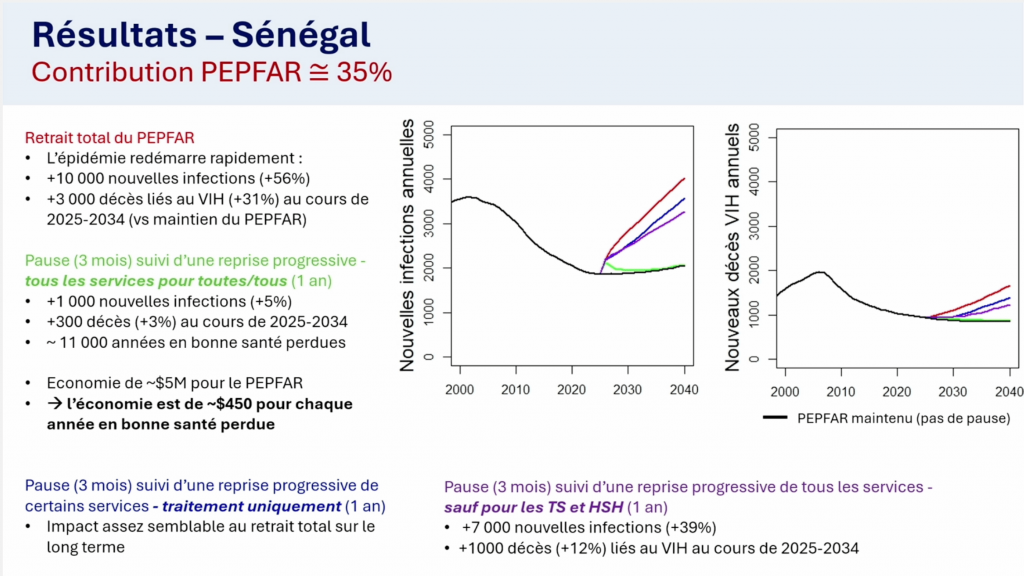

Au Sénégal, où l’épidémie connaît déjà une tendance à la hausse selon les modèles, un retrait total du PEPFAR – qui contribue à 35% du programme de lutte contre le sidaSida Syndrome d’immunodéficience acquise. En anglais, AIDS, acquired immuno-deficiency syndrome. – accélérerait dramatiquement la reprise épidémique, avec 10 000 nouvelles infections et 3 000 décès additionnels sur 10 ans.

Des économies minimes pour un coût humain terrible

On le voit, la réduction ou la disparition du PEPFAR aura des conséquences terribles pour les personnes vivant avec le VIH, même dans le cas d’une courte pause de trois mois. Romain Silhol a rappelé que même dans des pays où le PEPFAR ne finance qu’une partie relativement faible du budget total de la réponse au VIH, comme au Mali, des pénuries de traitements pourraient survenir rapidement, car le programme joue souvent un rôle crucial dans l’acheminement des médicaments.

Un résultat particulièrement frappant de l’étude de Yale, bien que non inclus dans la publication finale, mais communiqué par David Paltiel, révèle que pour chaque année de vie perdue en raison de la suspension du financement du PEPFAR, les contribuables américains n’économiseraient qu’environ 220 dollars au total. Pas par contribuable. En tout. L’équipe de Romain Silhol arrive à des conclusions similaires, avec des économies d’environ 400-450 dollars par année de vie en bonne santé perdue selon les pays.

Pire encore, ces deux chercheurs ont souligné que leurs résultats représentaient une «limite inférieure conservatrice» des dommages potentiels. Les deux études n’ont, par exemple, pas pris en compte les effets sur les enfants, les mères et les nourrissons, notamment la transmission mère-enfant, les impacts sur les systèmes de données, les chaînes d’approvisionnement et l’emploi ou les soins pour les autres maladies comme le paludisme et la tuberculose.

Selon Romain Silhol, la recherche sera également fortement touchée : initialement, les essais cliniques semblaient épargnés, mais ces dernières semaines, de nombreux essais en Afrique du Sud et même aux États-Unis sont en train d’être arrêtés. Lors de la discussion, François Dabis, ancien directeur de l’ANRS-MIE, a souligné que les programmes du PEPFAR financent de nombreux recueils d’informations stratégiques, et que leur arrêt risque de créer rapidement un manque de données cruciales qui permettent de suivre l’épidémie.

Un système de santé mondial fragilisé

La situation ne semble pas pouvoir s’améliorer rapidement, et pourrait même s’aggraver : lors de la discussion avec la salle, l’avenir du Fonds mondial, principal soutien des programmes VIH au Mali et au Sénégal, a été évoqué. Dusse-t-elle advenir à son tour, une réduction du soutien américain au Fonds mondial aggraverait considérablement les chiffres présentés aujourd’hui.

Michel Kazatchkine, ancien président du Fonds, a justement évoqué une nécessaire refondation complète du système, notant que «les États-Unis sont out pour quelque temps» et appelant à la reconstruction d’un nouveau multilatéralisme en santé, sur un nouveau modèle. Selon lui, il faut s’interroger sur pourquoi, 20 ans après la création du Fonds mondial et du PEPFAR, des pays connaissant une croissance économique de 7% restent dépendants à 60% d’un programme d’urgence.

Face aux participants aux journées scientifiques 2025 de l’ANRS-MIE, debout pour l’applaudir dans une inquiétude partagée, David Paltiel a tenu, avec une émotion palpable, à remercier le monde de la recherche française pour le soutien qu’elle témoigne à ses collègues américains face à ces attaques contre la science. Avec des mots très forts, David Paltiel a déclaré que la cruauté, «au cœur du projet politique de Donald Trump», n’avait jamais été aussi apparente qu’avec la décision de désintégrer le PEPFAR et l’USAIDS.

Ces décisions interviennent effectivement à un moment critique, après plus de deux décennies de succès dans la réduction de la mortalité liée au VIH à l’échelle mondiale, que l’avenir incertain du PEPFAR menace. Les conséquences d’un désengagement dépasseraient largement les économies budgétaires à court terme, avec des répercussions dramatiques et durables sur la santé publique mondiale.